设计基本加速度和水平地震影响系数的关系

发布日期:2019-03-12

设计基本加速度和水平地震影响系数的关系

01版抗规中的设计基本地震加速度-----“0.05g、0.1g。。。”等。既然规范里有数据,为什么又不参与计算?列出以上数据的意义是什么呢?这些东西和水平地震影响系数又是怎么样个关系呢?找遍网络与现有书籍,无此解释,只好自力更生,艰苦奋思。谁知越牵越多,牵出好多东西。先从这个疑问总结吧。

一、关于设计基本地震加速度

关于设计基本地震加速度的意义所在,我翻遍手头的所有资料发现最好还是从89与01两版抗规的对比中寻找解释,列表如下:

项 目 | GBJ11-89 | GB50011-2001 | |||

地震影响表征 | 采用设防烈度 | 采用设计基本加速度、设计特征周期和规定的设计地震动参数(GB50011-2001;3.2.1) | |||

设计基本 地震加速度(g) | 无 | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |

0.05 | 0.1(0.15) | 0.2(0.3) | 0.4(新增) | ||

设计特征周期 | 按设计近震或远震和场地类别确定 | 按设计地震分组(第一、二及三组)(01规范附录A)和场地类别确定 | |||

可以看出,89版抗规中并没有设计基本地震加速度这项定义,此定义完全是01版的新生事物。意义到底何在?意义就在于对地震影响的表征。89版采用的是设防烈度对地震影响进行表征。而在01版的抗规中,对地震影响的表征,已经舍去了设防烈度,进而采取“设计基本加速度、设计特征周期和规定的设计地震动参数”。设计地震基本加速度在三个因素中排在第一位,可以说:01版抗规中改用设计基本地震加速度表征地震影响。

此做法优点何在?第一,设防烈度的划分标准偏于现象,改用设计基本加速度后,可以用具体参数来表征地震影响-----更科学、更“规范”,我想这是那些规编们最看重的一点优势;第二,采用设计基本地震加速度后,可以清楚的表征7度半(0.15g)与8度半(0.3g)的概念,拓宽了抗震设防烈度的概念-----更“延伸”;第三,设计基本地震加速度还是根据设防烈度进行分类的,原则上用基本加速度去表征与用现象去区分地震影响并不矛盾-----更“统一”。

写到这里,想起了本科毕业时去城乡设计院面试的情景。虽然一晃六年过去了,那时的情景还是历历在目。面试我的那总,坐在宽大的老板桌后面,把他崭新的手机不停的在桌子上转啊转的,让我真是既心疼桌子又心疼那手机,心想搞设计的ZTNND有钱!手机敢当砖头使。那总也不看我,就盯着桌上不停转动的手机,搞不清是面试我还是面试手机。他问的我那几个都会的问题由于时间久远都记不得了,只是那个没答的问题让我记忆犹新,“咱这儿的设计基本地震加速度是多少?”wakao,那会儿的我刚出校门,这名词依稀在考试中见过两次而已,当即败下阵来。要是换成今天?可惜世上没有后悔药。

设计基本加速度——相应于设防烈度的地震地面运动峰值加速度,即为50年设计基准期超越概率10%的地震加速度的设计取值

二、关于地震影响系数

地震影响系数的由来:

不管是底部剪力法,还是振型分解反应谱法,结构总水平地震作用标准值的根本计算方法,始终是牛顿第二定律的变体:F=αG

以上公式的α即为地震影响系数,其实就是加速度除以了一个小 g;G为质点的重量。

对于初学者来说,上面的公式虽然简单,但一上来还是不容易看透本本质。其实,如果把 F=αG中的α乘以一个g,同时G除以一个g,这不就是经典的牛顿第二定律吗,此时的我不禁想起一句话:抗震恒永久,牛二永流传。(牛二 = 牛顿第二定律)

最后总结一句话:地震影响系数来源于牛二。

知道了地震影响系数的由来,下面顺藤摸瓜,就要总结一下α(地震影响系数)的定义公式。

α(T)= K ×β(T),

公式里有三个系数

①一个是地面的地震系数κ

②一个是建筑结构的地震影响系数α

注意以上两个偏正短语的中心词和修饰词就基本OK了。

③一个是地震时结构加速度对于地面加速度的放大系数β

地面的地震系数κ是地震时地面峰值加速度与重力加速度之比K=a/g。

建筑结构的地震影响系数α,是指多次地震作用下,不同自震周期T,相同ζ阻尼比的理想简化的单质点体系的结构加速度反应与重力加速度之比,是多次地震反应的包络线,是所谓标准反应谱或平均反应谱。它是地震系数k与结构物加速度的放大倍数β的乘积。

以上是地震影响系数的由来,那在实际设计中,地震影响系数是如何计算与确定的呢。

关于这个问题的理论出处在抗规中,在抗规5.1.4条中有这样的表示:建筑结构的地震影响系数应根据地震烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定。其水平地震影响系数最大值应按表5.1.4-1采用。

以上说法可以根据地震影响曲线中第一波下降段的地震影响系数的函数表达式来体现。

α=(Tg/T)γη2αmax

等式左边

α即为地震影响系数。

等式右边

T为结构自震周期。

Tg为场地特征周期,由设计地震分组与场地类别决定。

η2指的是阻尼调整系数。

αmax为地震影响系数最大值。由地震烈度决定。

在上面的公式解释时,我把地震影响系数公式中各参数的影响因素一一列出,可以明显发现,这些影响因素与抗规5.1.4条中的因素完全一致,看划线部分即可,完美的统一。

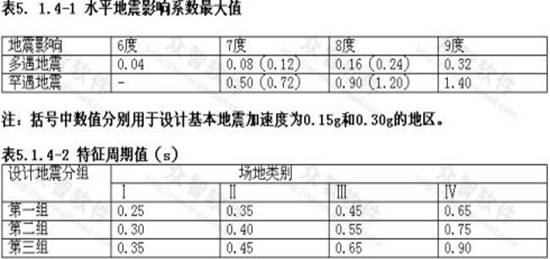

该部分规范内容截图如下:

5.1.4 建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定。其水平地震影响系数最大值应按表5.1.4-1采用;特征周期应根据场地类别和设计地震分组按表5.1.4-2采用,计算8、9度罕遇地震作用时,特征周期应增加0.05s。

注:1 周期大于6.0s的建筑结构所采用的地震影响系数应专门研究;

2 已编制抗震设防区划的城市,应允许按批准的设计地震动参数采用相应的地震影响系数。

三、关于地震影响系数、地震影响系数最大值、水平地震影响系数最大值和竖向地震影响系数最大值之间的关系。

以地震影响曲线中第一波下降段的地震影响系数的函数表达式为例

α=(Tg/T)γη2αmax

由以上公式不难看出,地震影响系数最大值αmax是求地震影响系数的基础。

实际上地震影响系数,就是通过阻尼、结构自振周期和场地特征周期对地震影响系数最大值的衰变。而地震影响系数最大值又分两类1、水平地震影响系数最大值,查表可得;2、竖向地震影响系数最大值,没表可查,可取水平地震影响系数最大值的65%。

简单的说总结为一句话:地震影响系数分为水平地震影响系数和竖向地震影响系数,分别由相应的水平和竖向地震影响系数最大值通过一系列的因素衰变得来。通过得到的地震影响系数(水平或竖向),根据F=αG的基本原理,求得结构总水平或竖向地震作用标准值。

更简单的说就是:利用水平地震影响系数最大值αhmax或竖向地震影响系数最大值αvmax ,利用公式

α=(Tg/T)γη2αmax 求水平或竖向地震影响系数α,通过水平或竖向地震影响系数α,通过公式 F=αG 求得结构总水平或竖向地震作用标准值F。

水平地震影响系数最大值是如何取值的呢?以水平地震为例,通过《水平地震影响系数最大值表》取值。

烈 度 | 6 | 7 | 8 | 9 |

多遇地震 | 0.04 | 0.08(0.12) | 0.16(0.24) | 0.32 |

罕遇地震 | ---- | 0.50(0.72) | 0.90(1.20) | 1.40 |

细心点就会发现,水平地震影响系数最大值是对于多遇地震和罕遇地震两条分列的,这里体现了一个非常深刻但一般设计人员又不很注意的基本设计方法,即两阶段设计法。

四、关于抗震设计的最基本的理念

谈到两阶段设计,已经涉及到结构设计的基本指导思想了

干脆从抗震设计的基本思想和原则说起。

设防原则:小震不坏,中震可修,大震不倒

设计方法:两阶段设计

现在想想设防原则这三句话是我们当年大学考试中必考的一条,怎么越都越不过去的重要一条。其实设防原则也称作抗震设计的三水准要求,完完全全的一个意思,总结如下表所示:

水准 | 涵义 | 要 求 |

第一水准 | 小震不坏 | 当遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时,一般不受损坏或不需修理仍可继续使用 |

第二水准 | 中震可修 | 当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用 |

第三水准 | 大震不倒 | 当遭受高于本地区抗震设防烈度的预估的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏 |

相比之下,两阶段的设计方法大学中鲜见考试,但今天来看确实真正的设计理念基础之所在。(感慨颇多啊呵呵),啥叫两阶段设计呢,列表如下(上学上多了,现在出方案不是表格就是图纸,今天还被领导就此质问------“为啥不写成汇报材料?”,我当时其实想说“图纸与数据才是工程师最好的语言”,但还是忍住没说-----跟领导强嘴是很不成熟的表现。)

阶 段 | 目 标 | 烈度 | 地震作用性质 | 受力状态 | 作用效应组合 |

第一阶段 | 小震不坏 (隐含中震可修) | 小震 | 可变作用 | 弹性(部分弹塑性) | 承载力验算采用基本组合;多层、高层钢筋混凝土房屋层间弹性位移计算,采用短期效应组合,即标准组合 |

第二阶段 | 大震不倒 | 大震 | 偶然作用 | 部分建筑物的层间弹塑性位移验算,采刚短期效应组合,即标准组合 |

两阶段设计只是理念,设计的时候到底怎样应用于实际呢,我认为下面的理解才体现对这条的理解是否到位:

第一阶段为弹性分析,包括截面设计和变形计算;

大部分建筑的第二阶段设计主要由概念设计和构造措施来保证。

我上面用加粗的形式标出了各种地震的叫法,这里先要有个总结。

小震,等于多遇地震,指的是低于本地区设防烈度的地震。

大震,等于罕遇地震,指的是高于本地区设防烈度的地震。

中震,没有对应于上面的多遇罕遇的官方称谓,我自己取名为基本地震,指的是相当于本地区设防烈度的地震。

也可以从地震烈度的角度描述一下三种地震影响。

多遇(小震)烈度:建筑所在地区在设计基准期(50年)内出现频度最高的烈度。也称为常遇烈度、小震烈度。其超越概率为63.2%,重现期为50年。

基本(中震)烈度:建筑所在地区在设计基准期(50年)内,一般场地条件下可能遭受的具有10%超越概率的地震烈度值成为该地区的基本地震烈度。

罕遇(大震)烈度:建筑所在地区在设计基准期(50年)内具有超越概率2%~3%的地震烈度。

地震影响 | 50年超越概率 | 地震重现期 |

小震烈度 | 63.2% | 50年 |

中震烈度 | 10% | 475年 |

大震烈度 | 2-3% | 1642-2475年 |

既然为两阶段设计,而这两阶段又分别是小震和大震。就不难理解为啥水平地震影响系数会按多遇地震和罕遇地震分列两行了。

这样在第一阶段弹性设计时,通过《水平地震影响系数最大值表》的多遇地震一行取值最大水平地震影响系数。进而得到对应的水平地震影响系数,进行下一步结构计算。

在第二阶段弹塑性设计阶段,主要的工作就是,通过《水平地震影响系数最大值表》的罕遇地震一行取值最大水平地震影响系数。进而得到完整的反应谱,对已经成型的结构进行谱分析,检验其是否满足第二阶段大震不倒的设计。

五、关于地震特性数据

刚毕业时老是对抗震设计琐碎的参数感到无从记忆,理不出头绪。

现在我头脑要清楚许多,因为我把地震特性数据,就概括为三个参数:

①抗震设防烈度

②设计地震分组

③场地类别

抗震设防烈度决定了地震最大影响系数与设计基本地震加速度。

设计地震分组(其实就是代表距震源的远近)与场地类别又决定了场地特征周期。

这样通过这三个参数,基本上就把所有的重要的参数串到了一起,在闭上眼睛,按照这些关系想想对应的表格,心里立刻就出现了很清晰的数据脉络。

藏公网安备 54010202000135号

藏公网安备 54010202000135号