活动断层探测

发布日期:2019-02-26

1、范围

本标准规定了活动断层探测的主要工作内容、工作流程、探测方法、数据管理和产出成果等技术要求。

本标准适用于地震灾害预防、地震监测预报、土地利用、城市规划、重大工程选址、工程抗震设计等方面涉及的活动断层调查与勘探。

2、规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 958-1989 区域地质图图例 | |||

B/T 13923-2006 | 基础地理信息要素分类与代码 | ||

GB/T 13989-1992 | 国家基本比例尺地形图分幅和编号 | ||

GB/T 20257.2-2006 | 国家基本比例尺 地图图式 | 第 2 部分: 1:5 000 1:10 000 | 地形图图式 |

GB/T 20257.4-2006 | 国家基本比例尺地图图式 | 第 4 部分: 1:250 000 1:500000 | 1:1000000 地形图图式 |

GB/T 20258.2-2006 | 基础地理信息 要素数据字典 | 第 2 部分: 1:5 000 1:10 000 | |

GB/T 20258.4-2006 |

基础地理信息要素数据字典 | 第 4 部分: 1:250 000 1:500 000 1:1 000 000 | |

CH/T 1007-2001 | 基础地理信息 数字产品元数据 | ||

CH/T 1010-2001 | 基础地理信息 数字产品 | 1:1 000 、 1:5 000 | 数字栅格地图 |

CH/T 1015.4-2007 | 基础地理信息数字产品 | 第 4 部分:数字栅格 1:10 000 1:50 000 |

生产技术规程 |

DZ/T 0170-1997 | 浅层地震勘查 技术规范 | ||

3、术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 活动断层 active fault 晚第四纪以来有活动的断层。[GB

17741-2005,定义 3.5]

注:晚第四纪指距今(10~12)万年以来的时段。

3.2 隐伏活动断层 buried active fault 被第四系覆盖的,地表没有明显迹线的活动断层。

3.3 全新世断层 holocene fault 全新世期间地表或近地表发生过位移的活动断层。

3.4 晚更新世断层 late Pleistocene fault 断错晚更新世地层、地质或地貌单元,但无全新世活动证据的断层。

3.5 早中更新世断层 early and middle Pleistocene fault 断错早中更新世地层、地质或地貌单元,但无晚更新世以来活动证据的断层。

3.6 前第四纪断层 pre-Quaternary fault 第四纪以来不活动的断层。

3.7 地震活动断层 seismo-active fault 曾经发生和可能发生地表破裂型地震的活动断层。[修改 GB/T 18207.2-2005,定义 3.3.2.1]

3.8 地震地表破裂带 earthquake surface rupture zone 震源断层错动在地表产生的破裂和形变的总称,由地震断层、地震鼓包、地震裂缝、地震沟槽等组成。[修改 GB/T 18208.3-2000,定义 3.12]

3.9 古地震 paleo-earthquake 没有文字记载、采用地质学方法发现的地震事件。

3.10 历史地震 historical earthquake 发生在有地震仪器记录之前,依据历史文献记载确定的地震事件。

3.11 断层活动段 active fault segment 在一活动断层上,活动历史、几何形态、性质、地震活动和运动特性等具有一致性的段落。[GB

17741-2005,定义 3.6]

3.12 特征地震 characteristic earthquakes 某一特定断层活动段上重复发生的、震级大小相近的地震。

3.13 地震构造环境 seismotectonic setting 与区域地震活动及其空间分布关系密切的地壳动力学与地质构造背景总称。

3.14 活动断层探测 Surveying and prospecting of active fault利用地质与地球物理方法综合确定活动断层位置和产状,获取晚第四

纪活动性质、幅度、时代、速率及大地震复发间隔等参数的技术过程,包

括活动断层探查、鉴定、定位和地震危险性评价等内容。

3.15 活动断层地震危险性评价 earthquake risk assessment on active fault 判定活动断层未来一定时段内发生中强以上地震的段落

(位置)、最大潜在震级和发震危险程度的过程。

4、工作内容与技术要求

4.1 工作内容与流程

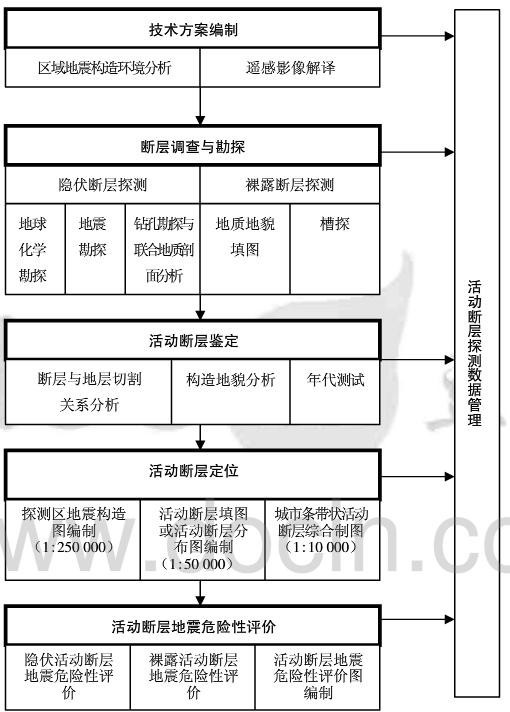

活动断层探测工作包括技术方案编制、断层调查与勘探、活动断层鉴定、活动断层定位和地震危险性评价及活动断层探测数据管理等步骤。工作流程图见图 1。

图 1 活动断层探测工作流程

4.2 技术方案编制

4.2.1 探测范围确定

4.2.1.1 单条活动断层的探测范围应为目标断层两侧各 2 km~4 km。

4.2.1.2 城市活动断层探测区为用于评价城市所在区域地震活动水平和地震构造环境的工作范围,宜以城市为中心、边长不小于 150 km;城市活动断层探测目标区为开展城市活动断层调查与勘探的地域,边长应不小于 25 km,可包括城区、高新技术区、经济开发区、重点工程建设区和城市未来规划区。

4.2.2 资料收集与整理

4.2.2.1 资料收集应包括以下内容:DB/T 15-2009

a) 符合 GB/T 13989-1992、CH/T 1010-2001 规定的数字地形图;

b) 区域遥感影像;

c) 地震、地质、地球物理、钻探、工程地质勘察的资料和成果;

d) 大地测量的资料和成果。

4.2.2.2 资料整理应开展的工作包括:

a) 对探测区或更大范围卫星影像进行处理与解译;

b) 对探测区或目标区主要断层进行高分辨率卫星影像或航空影像的判读;

c) 初步编制 1:250 000 探测区地震构造图;

d) 初步编制 1:50 000 目标区活动断层分布图。

4.2.3 方案内容

应包括探测范围、区域地震地质环境、方案编制依据、工作目标、工作内容与工作量、调查与勘探方法、技术指标和预期成果。

4.3 断层调查与勘探

4.3.1 基本要求

4.3.1.1 应在探测范围获取三个以上大地测量控制点的北京 54、西安 80、WGS84 或地方坐标系统下的坐标;野外调查与勘探定位数据应提供坐标系统。

4.3.1.2 应采用地球化学与浅层地震勘探、地质地貌填图、钻孔勘探与钻孔联合地质剖面分析、槽探、条带状地质地貌填图等方法确定断层的位置,初步判定断层的活动性。

4.3.2 方法选择

4.3.2.1 对裸露断层,应在收集、整理和分析已有资料基础上,选择高分辨率遥感影像解译、槽探、条带状地质地貌填图、年代样品采集与测试等技术方法进行探测,确定断层的几何结构,初步判定断层的活动性。

4.3.2.2 对隐伏断层,应在收集、整理和分析已有资料基础上,选择高分辨率雷达遥感影像解译、地球化学与浅层地震勘探、钻孔勘探与钻孔联合地质剖面分析、槽探、年代样品采集与测试等技术方法进行探测,确定断层的空间展布和上断点埋深。

4.4 活动断层鉴定

4.4.1 应依据断层切割的最年轻地层或地貌面的年龄,上覆最老的未变形的第四纪地层或地貌面的年龄确定断层最新活动时代,判定是否为活动断层。

4.4.2 活动断层的判定应有两个以上可靠的观测点或观测剖面资料为依据,每个观测点或观测剖面的有效年龄数据不应少于两个。

4.4.3 应明确区分前第四纪断层、早中更新世断层和活动断层(全新世断层、晚更新世断层)。

4.4.4 应给出活动断层的几何结构、活动性质、不同时期位移量、同震位移量和滑动速率等参数。

4.4.5 满足下列条件之一的活动断层应鉴定为地震活动断层:

a) 历史及近代发生过 6.5 级以上地震的断层;

b) 有古地震地质证据的活动断层;

c) 与已知地震活动断层具有类似构造变形与地貌特征的断层。

4.5 活动断层定位

4.5.1 基本要求

4.5.1.1 野外活动断层水平定位误差应不大于 15 m。

4.5.1.2 城市条带状活动断层分布图应标绘在比例尺为 1:25 000~ 1:10 000 的数字地形图上。

4.5.1.3 条带状活动断层地质地貌填图和城市活动断层探测目标区活动断层分布图应标绘在比例尺为 1:50 000 的数字地形图上。

4.5.1.4 探测区地震构造图应标绘在比例尺为 1:250 000 的数字地形图上。

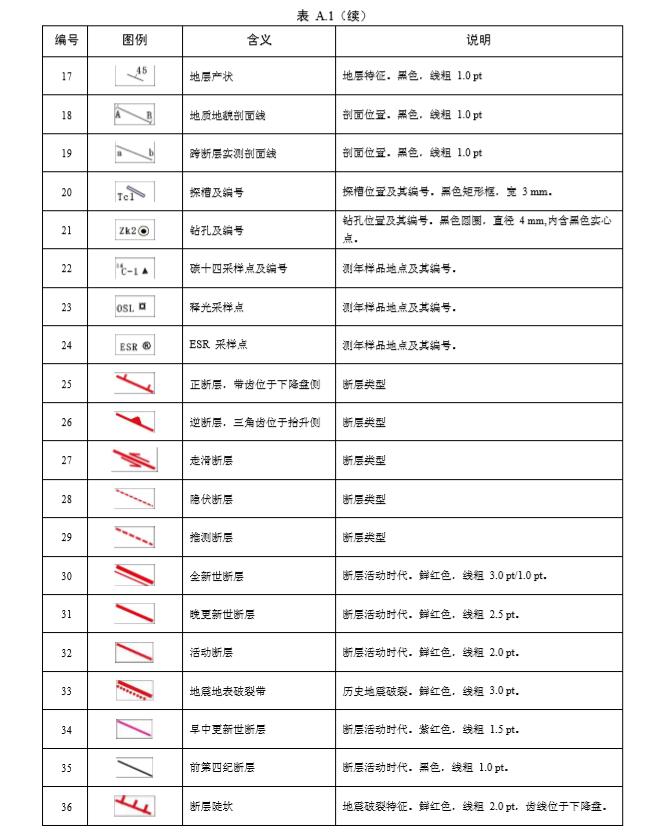

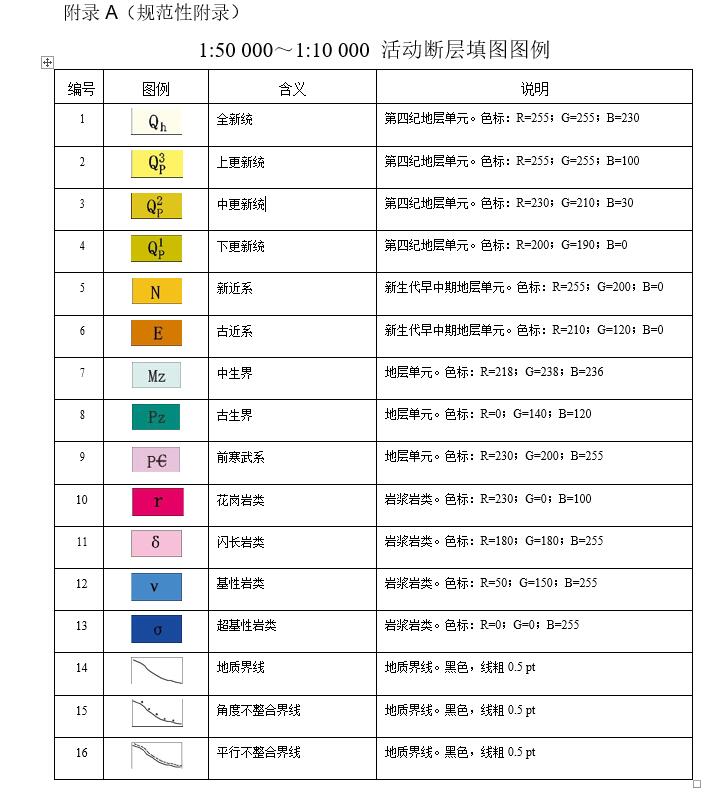

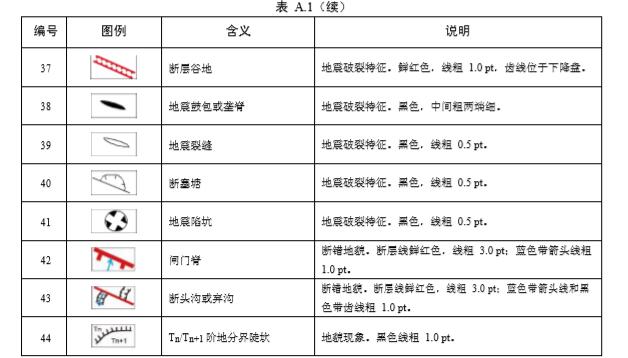

4.5.1.5 制图应采用 GB/T 958-1989 和附录 A 规定的图例。

4.5.2 定位方法

4.5.2.1 对裸露地表的活动断层应选择条带状地质地貌填图方法,配合观测点手持 GPS 测量和 1:10 000、1:25 000、1:50 000 地形底图, 标绘活动断层地表迹线。

4.5.2.2 对隐伏活动断层应优先选择浅层地震勘探方法,以及必要的跨断层槽探或钻孔勘探与钻孔联合地质剖面分析,配合观测点手持 GPS 测量和 1:10 000、1:25 000、1:50 000 地形底图,用上断点在地表的垂直投影标绘隐伏活动断层。

4.5.3 城市条带状活动断层综合制图

4.5.3.1 应综合各种探测结果绘制条带状活动断层分布图,条带宽度2 km~4 km 。

4.5.3.2 标注内容应包括:

a) 活动断层性质与产状;

b) 活动断层(全新世断层、晚更新世断层)、早中更新世断层和前第四纪断层;

c) 活动断层地表迹线或上断点在地表的垂直投影;

d) 实测位移值;

e) 规模较大的阶区及其它几何结构。

4.5.3.3 附图和附件宜包括以下内容:

a)实际材料图;

b)不少于两个典型活动断层探测剖面图或地质剖面图;c)活动断 层说明书。

4.5.4 条带状活动断层地质地貌填图与城市活动断层探测目标区活动断层分布图编制

4.5.4.1 填图和编图范围应包含探测范围。

4.5.4.2 标注内容应包括:

a) 活动断层性质与产状;

b) 活动断层(全新世断层、晚更新世断层)、早中更新世断层和前第四纪断层;

c) 活动断层地表迹线或上断点在地表的垂直投影;

d) 实测位移值;

e) 新生代不同时期地层界线及产状,不同构造期岩浆岩界线;

f) 第四纪盆地边界、第四系等厚线;

g) 不同类型断错地貌或地质体;

h) 地震震中、震级和发震时间。

4.5.4.3 附图和附件宜包括以下内容:

a) 实际材料图;

b) 比例尺为 1:50 000 的地质剖面图;

c) 第四纪地层综合柱状图;

d) 活动断层说明书。

4.5.5 探测区地震构造图编制

4.5.5.1 编图范围应为探测区。

4.5.5.2 标注内容应包括:

a) 活动断层性质与产状;

b) 活动断层(全新世断层、晚更新世断层)、早中更新世断层、前第四纪断层;

c) 活动断层地表迹线或上断点在地表的垂直投影;

d) 新生代沉积或断陷盆地;

e) 第四系分布范围、第四系等厚线;

f) 破坏性地震震级和震中位置;

g) 第四系、新近系、古近系、前新生代基岩和岩浆岩等地层单元;

4.5.5.3 附图和附件应包括以下内容:

a) 实际材料图;

b) 探测区新构造分区图,比例尺宜为 1:1 000 000~1:250 000;

c) 探测区地质剖面图,比例尺宜为 1:250 000;

d) 探测区重磁异常图,比例尺宜为 1:1 000 000~1:250 000;

e) 探测区地壳等厚线图,比例尺宜为 1:1 000 000~1:250 000;

f) 探测区第四纪地层综合柱状图;

g) 探测区地震构造图说明书。

4.6 活动断层地震危险性评价

4.6.1 区域地震构造环境分析应评价探测区整体地震活动水平,明确地震构造标志。

4.6.2 裸露活动断层地震危险性评价应包括:

a) 根据活动断层探测获得的活动性参数和历史地震资料,综合确定各断层活动段潜在地震最大震级;

b) 根据古地震序列、断层滑动速率、历史地震序列等资料,给出特征地震平均复发间隔和各断层活动段中长期强震的发震概率。

4.6.3 隐伏活动断层地震危险性评价应包括:

a) 根据活动断层几何结构、历史地震破坏区展布、现今地震震中分布、地球物理场、深浅构造关系等,划分有发生中等以上地震危险的断层活动段,综合评估潜在地震的最大震级;

b) 根据区域地震时空迁移、震级—时间图像、活跃与平静阶段等资料,评估各断层活动段发震危险程度。

4.6.4 活动断层地震危险性评价图应编制比例尺为 1:50 000 的活动断层地震危险性评价图与说明书。图件标注内容宜包括:

a) 活动断层及其地震破裂分段与性质;

b) 潜在地震最大震级、发震概率或发震危险程度。

4.7 活动断层数据管理

4.7.1 基本要求

4.7.1.1 基础地理信息数据和探测数据应采用统一的经纬度坐标,定位参考系应采用 WGS84 坐标系统或 1980 西安坐标系统;高程基准宜为1985 国家高程基准。

4.7.1.2 应建立基于统一 GIS 数据模型结构基础上的活断层探测成果数据管理系统,将空间数据分层存储,同时兼顾数据可视化效果。

4.7.1.3 应在编制活动断层探测技术方案的同时,完成基础地理信息数据入库;活动断层探测工作同时,开展专业数据入库、元数据库建设和活断层探测数据库集成。

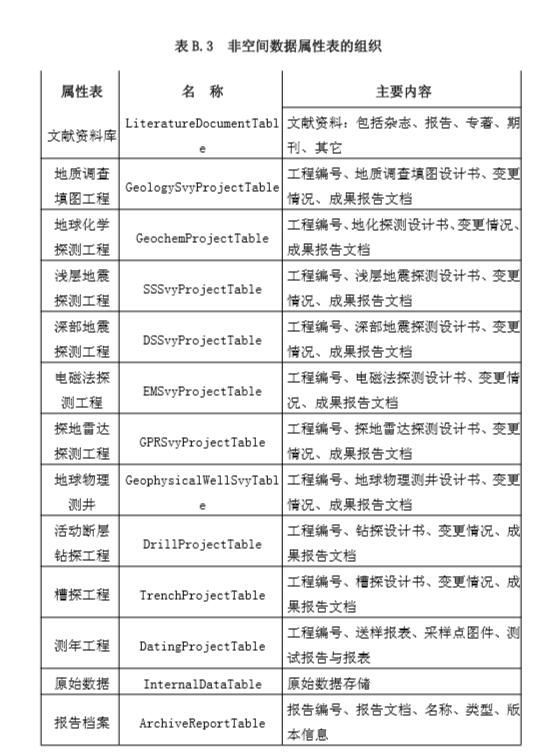

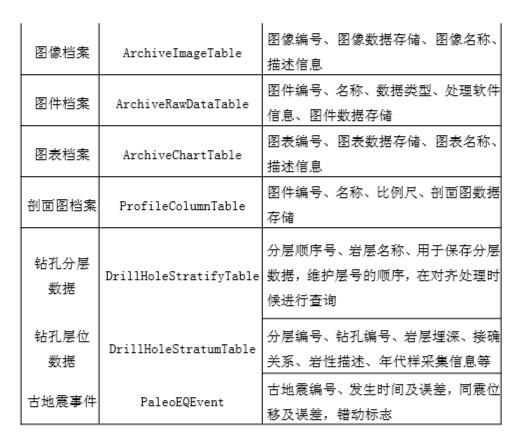

4.7.2 数据分类

4.7.2.1 按数据特征可分为空间数据、属性数据、探测原始数据。

4.7.2.2 按数据内容可分为基础地理信息数据、专业数据、元数据。

4.7.3 数据内容

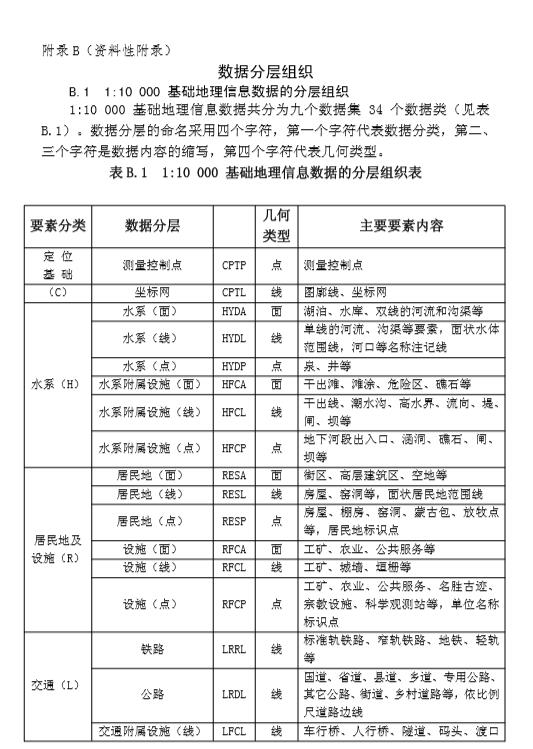

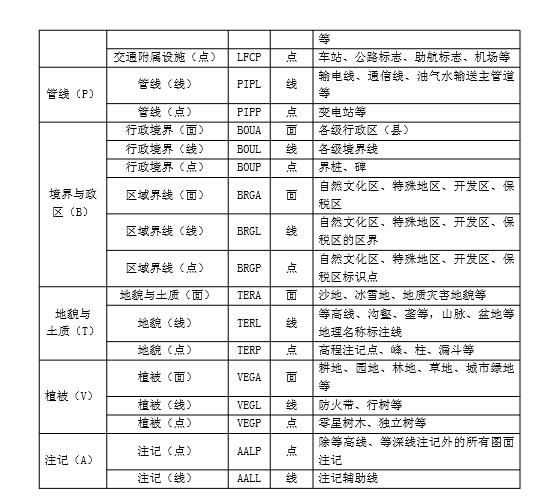

4.7.3.1 基础地理信息数据应包括 1:250 000、1:50 000 和 1:10 000 三种比例尺的数据。

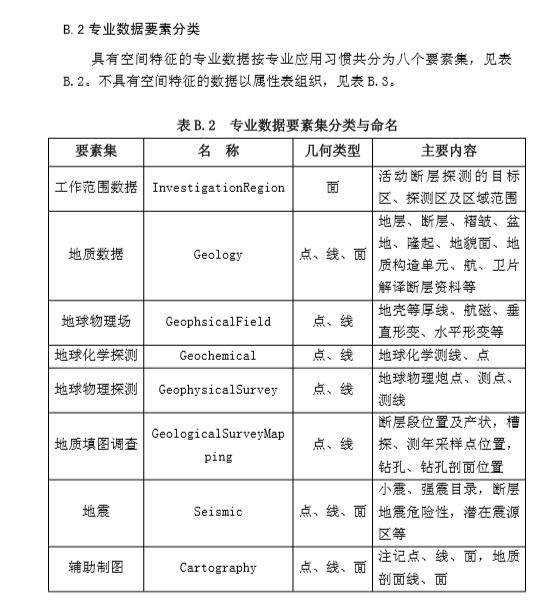

4.7.3.2 专业数据宜包括区域构造与地球物理场数据、工作范围数据、地球物理探测数据、地球化学探测数据、地质调查数据、测年样品数据、地震危险性评价数据、文献资料等。

4.7.3.3 基础地理信息数据的元数据应包括信息资源的格式、质量、处理方法和获取方法,技术要求应符合 CH/T 1007-2001 中第 4 章的规定;专业数据的元数据应包括探测数据类型、数据特征、数据总貌介绍和数据提供单位等信息。

4.7.4 数据组织

4.7.4.1 基础地理信息数据分层和编码应符合 GB/T 13923-2006 中第 5 章的规定。

4.7.4.2 1:250 000 及 1:50 000 的基础地理信息数据应采用国家基础地理信息数据库数据。

4.7.4.3 1:10 000 基础地理信息数据应按照 GB/T 13923-2006、GB/T 20257.2-2006、GB/T 20257.4 -2006、GB/T 20258.2-2006、GB/T 20258.4-2006、CH/T 1015.4-2007 的要求整理,数据的分层组织参见附录 B。

4.7.4.4 专业数据按数据应用需求分层组织,具体要求参见附录 B。

4.7.5 数据库集成

4.7.5.1 基础地理信息数据、专业数据、元数据应进行规范化处理及完整性检查。

4.7.5.2 应完成基于数据库的成果图件组织。

4.8 主要成果与技术报告

4.8.1 成果图件成果图件应包括:

a) 探测区地震构造图(1:250 000);

b) 目标区活动断层分布图或条带状活动断层地质地貌图(1:50 000);

c) 标绘在 1:10 000 地形图上的城市条带状活动断层分布图;

d) 主要活动断层地震危险性评价图(1:50 000);

e) 相应比例尺的实际材料图。

4.8.2 技术报告

技术报告内容宜包括:

a) 前言;

b) 区域地震构造环境分析;

c) 第四纪地层与地貌分析;

d) 活动断层鉴定与定位;

e) 活动断层地震危险性评价;

f) 活动断层数据库与管理系统说明;

g) 结论。

4.8.3 数据库

可在 GIS 平台上运行的活动断层数据库、专业成果图文档与管理系

统。

5、探测方法

5.1 高分辨率遥感解译

5.1.1 适用范围 适用于已知或未知活动断层的普查和控制性定位工作。

5.1.2 解译范围 目标断层两侧 2 km~4 km。

5.1.3 图像数据收集

5.1.3.1 根据成图比例尺要求,应选用合适分辨率的多类型、多时相图像数据。应选用分辨率优于 10m 的图像数据编制比例尺大于或等于1:50 000 的地质地貌解译图,选用分辨率优于 1 m 的图像数据编制比例尺大于或等于 1:5 000 的断错地貌解译图。

5.1.3.2 图像数据应无云层覆盖、影像清晰,内部无显著偏光、偏色

现象。

5.1.3.3 在第四纪覆盖地区,宜选用雷达图像。

5.1.4 图像数据处理

5.1.4.1 应对图像数据进行几何校正、地理编码等预处理。

5.1.4.2 宜选择不同波段的遥感图像数据,进行波段运算、影像融合、色彩变换、图像增强、密度分割、方向滤波、色彩平衡、纹理分析等技术处理,突出活动断层的线性影像特征和色调异常特征。

5.1.5 遥感解译

5.1.5.1 应根据活动断层特有的线性影像纹理结构特征及色调变化, 结合地形、地貌与地质资料,实地验证,初步确定活动断层的平面展布、断层性质、位移及其附近断错地质体或地貌单元。

5.1.5.2 宜采用雷达卫星图像、高分辨率的多光谱陆地资源卫星图像或航空图像,通过正射校正、滤波、融合、增强等处理,根据影像色调变化特征,识别可能存在的隐伏活动断层。

5.1.6 解译参考标志

解译参考标志应重点关注以下内容:

a) 具有一定宽度、明显区别于两侧正常地貌单元和地层单元的线性色调异常带,或两种不同色调区的分界线;

b) 有规律横切山脊、水系、冲沟、阶地、洪积扇等各种地貌面(线)的线性影像;

c) 线性排列的鼓包、挤压脊、拉分盆地、三角面、断层陡坎等微地

貌;

d) 有规则排列的峡谷、湖盆、沼泽等负地形和地下水溢出点;

e) 多条河流或冲沟有规律地扭动、折线状拐弯,湖岸线或海岸线的

非正常转折等现象。

5.1.7 遥感制图

5.1.7.1 图像数据格式应采用标准地图投影格式,附带完备投影参数说明。各个通道数据宜采用 8 bit 存储。

5.1.7.2 解译成果应具有空间坐标信息,采用带解译属性表的 GIS软件提供的通用格式存储,并满足 4.7 数据管理的要求。

5.1.7.3 应根据活动断层遥感影像特征,编绘比例尺大于或等于1:50 000 的活动断层和晚第四纪断错地质地貌解译图。标注地理基本要素、活动断层几何结构、断错地貌单元、位移、第四纪盆地边界、第四系和前第四系地层单元等内容。

5.1.7.4 第四纪堆积物的制图单元应为统,前第四纪地质体宜为界、系。按形成时间和成因类型划分地貌制图单元。

5.1.7.5 目标区活动断层分布解译图比例尺应不小于 1:50 000,标识尺度大于或等于 500 m 的地质、地貌单元和断层迹线或线性构造,以及位移值大于或等于 100 m 的断错地貌单元。

5.1.7.6 条带状活动断层解译图比例尺应为 1:25 000~1:10 000, 标识尺度大于或等于 100 m 的地质地貌单元和断层迹线或线性构造,以及位移值大于或等于 20 m 的断错地貌单元。

5.1.7.7 断错地貌现象明显的地段应编制 1:5 000~1:1 000 活动断

层断错地貌解译图,并应标注尺度大于或等于 50 m 的地质地貌单元和断层迹线或线性构造,以及位移值大于或等于 5 m 的断错地貌单元。

5.2 气体地球化学探测

5.2.1 适用范围 适用于未受严重化学污染场地的隐伏活动断层探测工作。

5.2.2 测项 测项分为主要测项和辅助测项,包括汞、氡、二氧化碳、氦、氢气,应进行现场试验选取测项合理搭配,并以断层土壤气测量为主,有条件的地区可配合进行地下热水气体测量。

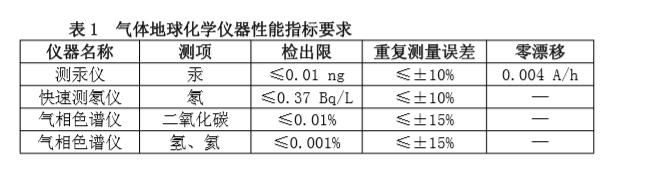

5.2.3 仪器设备性能指标 用于隐伏活动断层探测的地球化学仪器主要性能指标应满足表 1 要求。

表 1 气体地球化学仪器性能指标要求

5.2.4 技术要求

5.2.4.1 测线布设与测点密度

测线应跨越推测隐伏活动断层,垂直其走向布设;测点间距宜为 20

m,异常段测点应加密布设,间距可为 5 m~10 m。

5.2.4.2 样品采集

5.2.4.2.1 采样前应进行现场条件试验,确定采样深度、采样量和抽气速率。

5.2.4.2.2 断层土壤气样品采集深度应大于或等于 0.6 m, 并高出潜水面不少于 0.2 m,冬季采集深度应大于冻土层厚度。

5.2.4.2.3 气汞测量抽气量宜为 2 000 cm3 ~3 000 cm3;其他气体样品量宜为 1 000 cm3 ~1 500 cm3,土壤样品量应大于或等于 200 g。

5.2.4.2.4 气汞样品采集前应净化捕汞管,并对捕汞管进行漏汞与释汞试验,对不合格者应用热稀硝酸清洗法进行处理,仍不合格者应剔除。

5.2.4.2.5 应在相同或相似的气象条件下采集同一条测线上的样品。

5.2.4.2.6 如采用α卡或活性炭吸附器进行氡样品采集,α卡在地下埋藏时间应在 4 h 以上;活性炭吸附器埋藏时间应在 48 h 以上。

5.2.4.3 样品测试

5.2.4.3.1 应使用测汞仪、测氡仪、气相色谱仪对样品进行测定。

5.2.4.3.2 样品测试前应对测汞仪、测氡仪、气相色谱仪进行标定。

5.2.4.4 质量控制

5.2.4.4.1 应进行样品重复采集与测定,重复采样点宜位于原采样点1 m ~ 2 m 范围内。

5.2.4.4.2 重复采样与测定点数不应少于总测点数的 5%。

5.2.4.4.3 重复测量结果中与正常测量结果或趋势形态有 50%以上基本一致时,其测量工作判为合格。

5.2.5 异常判定 各测项异常下限值宜为该测项的均值与(2~4) 倍均方差之和,超出此下限值时应判定为可能存在活动断层的地球化学异常。

5.3 条带状活动断层地质地貌填图

5.3.1 适用范围 适用于裸露地表的活动断层或有地形地貌迹象的隐伏活动断层探测。

5.3.2 填图内容

5.3.2.1 填图要素 填图要素包括:

a) 断层性质:正断层、逆断层、走滑断层,及断层产状;

b) 构造要素:活动断层迹线,几何分叉、拐弯、尖灭和错列阶区等结构,劈理带、褶皱、挤压隆起、拉分盆地等各种次级构造等;

c) 地貌要素:断层谷地、断层陡坎、断塞塘、闸门脊、阶地、冲洪积扇、河流、冲沟、断头沟、弃沟等;

d) 地层要素:岩类、岩性、厚度、产状、时代符号、接触关系等;

e) 位移:活动断层两侧对应地质体、地貌面或地貌线之间的距离。

5.3.2.2 填图单元 填图单元及其划分要求如下:

a) 沉积地层单元:第四系应划分到统或组,区分沉积物的成因类型,并建立第四纪沉积物的相对层序;前第四系宜划分到系或统;

b) 地貌单元:应利用测年数据或微地貌结构对晚第四纪以来形成的各种地貌面(线),特别是活动断层两侧均存在且被错断的各种地貌单元进行划分;

b) 岩浆岩单元:新生代岩浆岩应按形成年代、侵入或喷发期次和岩类划分。

5.3.2.3 年代样品选取与测年

5.3.2.3.1 宜取堆积物中的含炭物质,用放射性同位素 14C 测定其年龄值,对距今一万年以来的 14C 年龄值应作树轮年龄校正。

5.3.2.3.2 对没有含炭物质的堆积物,宜采集风成黄土、粉砂、细砂、烘烤层、古陶器等物质样品,用释光方法测定其堆积年龄值。

5.3.2.3.3 年龄样品应由相应资质的实验室测定;古文化层和古生物化石应由专业人员鉴定。

5.3.2.4 地质地貌填图要求

5.3.2.4.1 应标绘活动断层迹线,不同时期的地质体、地貌面(线) 及古文化层等。

5.3.2.4.2 应标绘被错断的地质体、构造线或地貌面(线)的位移值。

5.3.2.4.3 应区分并标绘活动断层沿线的测年样品位置。

5.3.2.4.4 应测量并绘制典型断错地貌图。

5.3.2.4.5 至少应有一条比例尺不小于 1:2 000 的实测第四纪地层剖面。

5.3.2.4.6 位移发生的起始时间应以被断错地质体或地貌面最终形成的年龄为准,有效年龄数据不少于两个。

5.3.3 制图要求

5.3.3.1 条带状活动断层地质地貌图比例尺应根据具体工作需要确定,宜为 1:50 000;范围为活动断层活动迹线两侧各 2 km~4 km。各种实测断错地貌图比例尺宜为 1:2 000~1:500。

5.3.3.2 图例应采用 GB/T 958-1989 和附录 A 规定的图例。

5.3.3.3 应编制与条带状活动断层地质地貌图比例尺一致的实际材 料图。标注内容包括:观测点、观测路线、采样点位置及编号、探槽位置及编号、实测剖面位置及编号,各类探测测线位置及编号。

5.3.3.4 条带状活动断层地质地貌图和实际材料图,应基于满足 4.7 数据管理要求的 GIS 空间数据库编制;剖面图宜为满足 4.7 条要求的矢量格式文件。

5.4 槽探

5.4.1 适用范围 适用于裸露地表的活动断层、埋藏浅于 8 m 的隐伏活动断层探测及古地震鉴定。

5.4.2 基本内容

5.4.2.1 探查要素 需要探查的要素包括活动断层产状、性质、错动遗迹、位移值以及古地震事件。

5.4.2.2 探槽位置

5.4.2.2.1 走滑断层宜选在断层束窄、结构简单及晚更新世以来有连续堆积地段。

5.4.2.2.2 正断层和逆断层宜选在断层迹线单一,且断层陡坎前有连续堆积地段。

5.4.2.2.3 探槽类型

5.4.2.3.1 探查正断层和逆断层的探槽应垂直其走向,视需要开挖单一或组合探槽。

5.4.2.3.2 探查走滑断层的探槽宜采用垂直断层走向和平行断层走向的三维组合探槽。

5.4.2.4 探槽编录

5.4.2.4.1 应建立编录参考坐标网,基本网格宜为 1 m × 1 m,重点部位可建立 0.5 m × 0.5 m 或 0.2 m × 0.2 m 的网格,对于组合探槽或三维探槽,应建立统一的三维坐标系。

5.4.2.4.2 应采取图像、图形与文字并用的方式编录,原始记录宜采用写实方式。

5.4.2.4.3 应根据断层形迹、地层岩性与沉积结构、沉积界面或间断面等划分基本编录单元,进行图文描述。内容应包括:

a) 沉积物的颜色;

b) 沉积物粒度等级及其百分比;

c) 碎屑成分、形态、磨圆度、粒径;

d) 细粒物质的结构、硬度与胶结程度;

e) 分层厚度和沉积界面特征;

f) 堆积结构(沉积层理和分选性);

g) 化石、矿物结核;

h) 古土壤层及其发育程度;

i) 变形构造(显性断层、隐性断层、裂缝、褶皱、崩积楔、充填楔、液化体或砂脉)。

5.4.2.4.4 宜恢复探槽剖面上古地震事件的变形过程,检验探槽编录及初步解释的可靠性。

5.4.2.5 样品采集

应采集与地震事件相关地层的样品作年龄测定,限定古地震事件发生年代,每次事件的有效年龄数据不少于二个。

5.4.3 古地震识别参考标志

5.4.3.1 构造地貌标志

构造地貌标志包括:断层陡坎及陡坎的明显坡折、鼓包、地裂缝等; 不同类型、不同级别地貌面(线)错动及其位移值成倍差异。

5.4.3.2 构造地层标志

构造地层标志包括:切割不同地层层位的断层,构造楔、崩积楔、充填楔、断塞塘等快速堆积体;未固结堆积物中的褶皱和弯曲及其变形程度; 不同地层单元沿断层走向或倾向位移值的突然增加或减少。

5.4.3.3 其他标志

其他标志还包括:砂土液化、地层的揉皱或破碎、滑坡与崩塌、地面裂缝与塌陷、异常隆起与沉降。

5.4.4 技术要求

5.4.4.1 探槽数量

一个独立地震破裂段上宜有两个以上可对比或相互验证的探槽,探槽位置应标绘在活动断层条带状地质地貌图上。

5.4.4.2 探槽规模

探槽深度应不小于 2 m,长度应保证跨过活动断层地表破裂带,探槽

底宽应大于 1 m。

5.4.4.3 古地震事件分析

应对每次古地震事件的构造、地貌、沉积等识别标志和测年数据进行综合分析,厘定古地震事件及其序列。

5.4.4.4 剖面比例尺

探槽剖面图比例尺宜为 1:20;视需要可在 1:50~1:10 范围内变动。

5.4.4.5 成果每个探槽应提供完整的地质剖面图及详细说明,宜包括地层单元和事件层划分、古地震事件期次、单个事件发生年代、事件序列、复发间隔和最新一次事件的离逝时间等参数。

5.5 钻孔勘探

5.5.1 适用范围

钻孔勘探适用于第四纪沉积物覆盖区隐伏活动断层的位置、上断点埋深探测及其活动性鉴定。

5.5.2 钻孔布设

5.5.2.1 钻孔位置

钻孔位置应布设在具有明显垂直位移的活动断层两侧、沿地球物理测线布设,钻孔连线应横跨活动断层。

5.5.2.2 组合方式

活动断层两侧至少应各有两个钻孔,相邻两个钻孔间距宜为 5 m~30

m。

5.5.2.3 钻孔深度

终孔深度应穿透上更新统底界至中更新统内 2 m~5 m。

5.5.2.4 岩芯采取率

黏土及粉砂芯采取率应到达 90%,中~细砂应达 80%,松散粗砂不

应小于 40%;厚层砾石应采取定深取样法,取样间隔宜为 1 m~2 m。

5.5.3 岩芯编录

5.5.3.1 编录原则 应进行地层单元划分和岩芯编录:编录不应遗漏厚度大于或等于 0.2m 的地层单元。

5.5.3.2 编录要素 应根据钻孔岩芯反映的岩性、颜色、物质组成、沉积结构和接触界面形态等确定基本编录单元,进行图文描述。内容应包括:

a) 分层层序、厚度、深度;

b) 地层颜色;

c) 粒度及不同粒度成分含量的百分比;

d) 碎屑成分、形态与磨圆度;

e) 地层胶结程度;

f) 层理结构特征;

g) 矿物结核和动植物化石;

h) 分层接触关系;

i) 构造变形现象;

j) 快速异常堆积层;

k) 年龄样品采集的位置、类型及编号。

5.5.4 样品采集

5.5.4.1 采集应满足地层划分、对比和断代的需要,应能确定活动断层最新一次错动的年代。 5.5.4.2 样品类型宜包括碳十四(14C)、热释光(TL)、光释光(OSL)、电子核磁共振(ESR)、古地磁、微体古生物和孢粉等。

5.5.4.3 测年样品应按地层单元系统采集,每层至少应有一个样品, 标志地层的顶部和底部应分别取样。

5.5.5 综合分析

5.5.5.1 钻孔柱状图

5.5.5.1.1 钻孔应编录钻孔岩芯柱状图,厘定详细的地层层序。标准钻孔宜标出具有断代意义的化石位置、孢粉图谱、古地磁磁性曲线、年龄数据和各种测井曲线。

5.5.5.1.2 钻孔柱状图应标明孔口地理坐标、海拔高程和终孔深度、采芯率,以及施工单位、人员和钻探日期。

5.5.5.2 地层对比标志 应结合具有断代意义的化石、孢粉和古地磁分析、年龄数据或地层岩相分析等,确定相邻钻孔间地层对比标志。

联合地质剖面图编制 应结合地球物理探测剖面,编制跨断层钻孔联合地质剖面图。

活动性鉴定 应利用联合地质剖面图提供的各种信息,确定上断点埋深、活动年代和不同地层层位的垂直位移。

5.5.6 活动断层识别标志

5.5.6.1 直接标志

活动断层识别的直接标志包括:同层位地层或等时面在两个以上钻孔间的落差,相邻两个钻孔之间地层层序、分层厚度、埋藏深度、沉积结构、岩性特征与颜色等差异;钻遇断层面与断层破碎带。

5.5.6.2 间接标志

活动断层识别的间接标志包括:下降盘细粒沉积层增厚与上升盘同层位地层减薄或缺失、相邻两个钻孔间古土壤层不等同发育等。

5.5.7 制图要求

5.5.7.1 钻孔岩芯柱状图比例尺宜采用 1:500~1:100,标志层厚度较薄时,可适当放大标示。

5.5.7.2 跨断层钻孔联合地质剖面图比例尺宜为 1:1 000~1:200。

5.5.7.3 钻孔柱状图及联合剖面图应为满足 4.7 数据管理要求的矢量数据文件,并注明软件名称及版本。

5.6 浅层地震勘探

5.6.1 适用范围 浅层地震勘探适用于上断点埋深十几米至数百米的隐伏活动断层勘探。

5.6.2 勘探方法与测线布设

5.6.2.1 浅层地震勘探应以反射波勘探方法为主。当地震地质条件复杂时,宜采用折射和反射波联合勘探方法。

5.6.2.2 浅层地震勘探测线宜垂直目标断层走向布设,间距宜小于 3 km;测线布设应考虑已有钻孔资料的利用,条件具备时应布设联络测线。

5.6.3 仪器设备

浅层地震勘探应采用具有实时噪音监视、垂直叠加和相关处理等功能的数字地震仪。

反射波勘探宜选用固有频率大于等于 40 Hz 的检波器;折射波勘探宜选用固有频率 10 Hz~40 Hz 的检波器;横波勘探宜采用固有频率 28 Hz~ 40 Hz 的水平检波器。

5.6.4 数据采集

5.6.4.1 现场试验

5.6.4.1.1 勘探前应按 DZ/T 0170-1997 中 6.1 条要求进行现场试验,选择最佳激发、接收方式和条件,确定最佳观测系统参数。

5.6.4.1.2 宜采用扩展排列法了解有效波和干扰波的发育情况,扩展排列长度应大于实际记录排列长度的 1.5 倍,道间距应小于或等于实际工作的道间距。

5.6.4.2 观测系统

5.6.4.2.1 浅层反射波勘探应采用多次覆盖观测系统,在满足空间采样定理的情况下,道间距宜为 1m~5 m,覆盖次数应不少于八次,叠加剖面信噪比应不低于 2.0。

5.6.4.2.2 浅层折射波勘探宜采用多重追逐相遇观测系统,在相遇段内应不少于四个检波点接收来自被追踪界面的折射波。

5.6.4.3 地震波激发

5.6.4.3.1 外界干扰较强时宜采用可控震源或伪随机编码震源,连续变频扫描时应使扫描起始频率和终了频率之比应不小于 2.5 个倍频程, 扫描频带中心频率应不小于 100 Hz。

5.6.4.3.2 使用炸药震源时,激发药量、激发孔深应通过试验选定; 井中激发深度宜在潜水面以下或井中注满水、泥浆,宜选择在黏土或砂质黏土等激发条件好的层位上。

5.6.4.4 地震波接收

5.6.4.4.1 检波器应与地面保持良好的耦合

5.6.4.4.2 检波器不能安置在原设计点位时,沿线偏移不应大于道间距的 1/10,垂线偏移不应大于道间距的 1/5。

5.6.4.5 记录质量要求 反射波法的野外原始记录合格率应不小于95%;折射波法的野外记录初至波清晰,信噪比应高于 3.0。

5.6.5 数据处理

5.6.5.1 反射波法

应根据测区地质特点、探测要求和原始资料特征确定数据处理流程和参数,基本数据处理流程应符合 DZ/T 0170-1997 中 7.3 条的规定。

5.6.5.2 折射波法

5.6.5.2.1 依据下列特征进行折射波的对比:

a) 各记录道的波形、振幅和震相延续度的相似性;

b) 波的相位一致性和同相轴的延伸长度;

c) 追逐炮记录同相轴的平行性。

5.6.5.2.2 依据下列特征确定折射波的置换位置:

a) 视速度变化;

b) 波形和振幅变化;

c) 两组波相交波形叠加。

5.6.5.2.3 按下列规定绘制时距曲线:

a) 横向比例尺宜为 1:10 000~1:2 000,纵向比例宜用 10 mm 表示 5 ms~20 ms;

b) 沿横轴应标明测线桩号、激发点位置和炮序号;

c) 不同方向的时距曲线宜采用不同颜色或符号来区分,两相邻点之间用直线段连接。

5.6.6 资料解释

5.6.6.1 反射波法

5.6.6.1.1 应依据反射波组特征,结合地质和钻孔资料进行反射波对比分析,确定地震波组和地质层位对应关系,进行速度分析与资料解释。

5.6.6.1.2 应依据下列特征识别推测活动断层及其位置:

a) 反射波同相轴或波组的错断;

b) 反射波同相轴数目的明显增加或减少;

c) 反射波同相轴产状突变,反射零乱或出现空白区域;

d) 反射波同相轴的强相位反转;

e) 剖面上、下反射波组的相互依赖关系。

5.6.6.1.3 解释剖面图应符合下列要求:

a) 标明测线桩号、测线方向、界面深度和构造(线);

b) 当测线上有钻孔时,应标注界面的地质属性,给出相应的钻孔柱状图、钻孔位置及编号;

c) 成图横向比例尺宜为 1:5 000~1:500,纵向比例尺宜为 1:10 000~1:1 000;

d) 地质解释剖面图宜为满足数据管理要求的矢量格式文件,并标明软件名称及版本。

5.6.6.2 折射波法

5.6.6.2.1 宜采用时间项法或哈莱斯法由相遇时距曲线求取地层速度和界面深度。对于多层不均匀地层或具有特殊结构的地层,宜采用折射波前成像或有限差分正反演拟合方法综合求解。

5.6.6.2.2 解释剖面图应符合下列要求:

a) 标明测线桩号、测线方向、界面深度、界面速度和解释的构造线;

b) 当测线上有钻孔时,应给出相应的钻孔柱状图、钻孔位置及编号; c) 成图横向比例尺宜为 1:10 000~1:2 000,纵向比例尺宜为 1:10000~1:1 000;

d) 地质解释剖面图宜为满足数据管理要求的矢量格式文件,并标明软件名称及版本。

5.6.7 探测精度要求

5.6.7.1 反射波法的断层水平定位误差宜小于 15 m,探测深度误差应小于目标层埋深的 10%。

5.6.7.2 折射波法测定的岩土纵波速度误差应小于 10%。

参考文献

GB 17741-2005《工程场地地震安全性评价》

GB/T 18207.2-2005《防震减灾术语 第 2 部分:专业术语》[3]GB/T 18208.3-2000《地震现场工作 第三部分:调查规范》

[4]中国地震局,城市活动断层探测与地震危险性评价工作大纲, 2004

[5]王庆海,徐明才,抗干扰高分辨率浅层地震勘探,地震出版社, 1991

[6]刘保金,张先康,方盛明等,城市活断层探测的高分辨率浅层地震数据采集技术,地震地质,24(4),

2002

Tanio Ito,Hiroshi Sato, Takeshi Ikawa, New scope for the study of structural Geology added by the seismic reflection method. The Memoirs of the Geological Society of Japan, No.50, 1998

International Atomic Energy Agency, VIENNA, Evaluation of Seismic Hazards for Nuclear Power Plants,SAFETY GUIDE No.

NS-G-3.3,2002

[9]中国地震局,中国地震活动断层探测技术系统技术规程,北京: 地震出版社,2005。

藏公网安备 54010202000135号

藏公网安备 54010202000135号